Don Ippolito Cavalcanti: Il Duca di Buonvicino

Santo CauteruccioShare

Ippolito Cavalcanti

Il Duca di Buonvicino e il Suo Impatto nella Cultura Gastronomica

Nel panorama della gastronomia italiana dell’Ottocento, spicca la figura di Ippolito Cavalcanti, duca di Buonvicino. Nobile napoletano, intellettuale e appassionato di cucina, Cavalcanti ha lasciato un’impronta indelebile nella letteratura gastronomica con la sua opera Cucina teorico-pratica, un testo che ha contribuito a codificare la tradizione culinaria partenopea e a darle una dignità pari a quella della cucina d’Oltralpe.

Il Duca Gourmet: chi era Ippolito Cavalcanti?

Nato ad Afragola nel 1787, Ippolito Cavalcanti proveniva da un’antica famiglia aristocratica fiorentina, imparentata con il celebre poeta Guido Cavalcanti. Cresciuto in un ambiente raffinato nel cuore di Napoli, il duca non si limitò agli affari di corte e alla politica: il suo interesse per la gastronomia lo portò a diventare un fine conoscitore delle tradizioni culinarie locali. Pur non essendo un cuoco di professione, la sua passione per la cucina lo spinse a osservare e raccogliere ricette, sperimentando tra le mura del suo palazzo e nei banchetti ufficiali della Casa Reale dei Borbone.

Buonvicino il Legame con il Suo Duca.

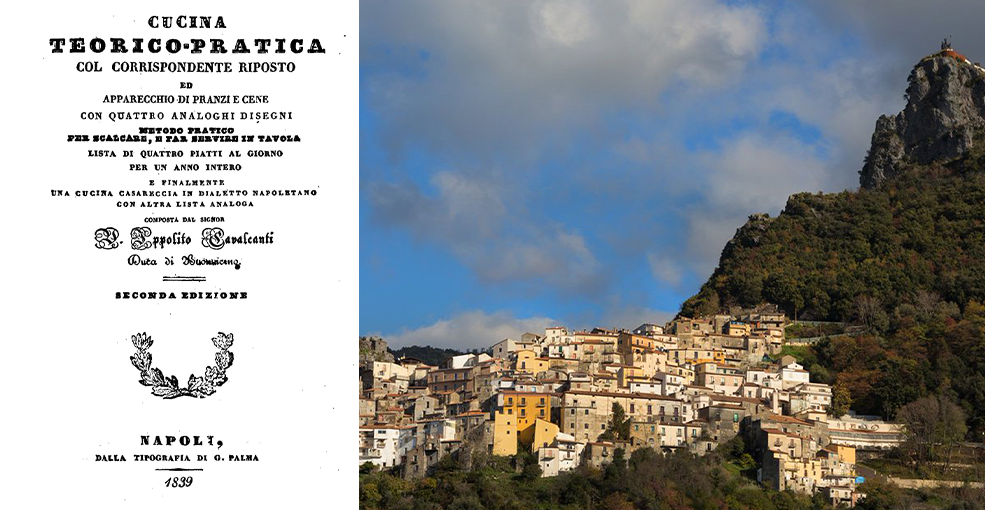

Il titolo nobiliare di duca di Buonvicino lo lega profondamente a questo piccolo borgo calabrese, situato nel cuore del Parco Nazionale del Pollino. Buonvicino, noto per la sua bellezza paesaggistica e la sua cultura gastronomica autentica, trova in Cavalcanti una figura storica di grande rilievo. Il duca, sebbene residente a Napoli, mantenne un forte legame con il paese, influenzando anche la tradizione culinaria locale con il suo approccio alla cucina, che fondeva raffinatezza aristocratica e semplicità popolare.

Buonvicino, oggi, celebra la sua eredità con iniziative culturali e gastronomiche che rendono omaggio alla sua figura. Il suo trattato non è solo una testimonianza della cucina napoletana, ma un ponte tra le tradizioni culinarie di Napoli e quelle calabresi, valorizzando ingredienti e sapori autentici della regione.

L’opera fondamentale: la Cucina teorico-pratica

Nel 1837, Cavalcanti pubblicò la Cucina teorico-pratica col corrispondente riposto ed alcune nozioni di scalcare, un trattato che divenne ben presto un punto di riferimento per la cucina napoletana e italiana. L’opera, scritta con un linguaggio accessibile e chiaro, combinava ricette elaborate per l’aristocrazia con piatti della tradizione popolare. La seconda edizione del 1839 si arricchì dell’appendice Cusina casarinola co la lengua napolitana, in cui l’autore raccolse ricette casalinghe in dialetto napoletano, avvicinando così la gastronomia nobile al popolo.

Napoli, la Francia e l’influenza gastronomica.

Nel XVIII e XIX secolo, la cucina francese dominava le corti europee e Napoli non fece eccezione. L’arrivo di Maria Carolina d’Austria e successivamente dei Bonaparte portò con sé un’ondata di chef francesi, i monsieurs (da cui il termine monzù), che influenzarono profondamente la cucina partenopea. Cavalcanti registrò questa evoluzione, ma con un approccio critico: se da un lato apprezzava la raffinatezza francese, dall’altro valorizzava i sapori autentici della tradizione napoletana, creando un equilibrio tra le due culture gastronomiche.

Dalle mense nobiliari alle tavole popolari

L’innovazione più significativa di Cavalcanti fu la fusione tra la cucina aristocratica e quella quotidiana. Nella sua opera troviamo piatti complessi, come le galantine e i gattò (gateaux), accanto a ricette semplici come i maccheroni incaciati (conditi con burro e formaggio), i vermicelli alle vongole, il baccalà fritto e i panzerotti. Il trattato includeva anche suggerimenti pratici sull’economia domestica, la stagionalità degli ingredienti e la disposizione della tavola, rendendolo uno strumento utile non solo ai cuochi professionisti, ma anche alle famiglie borghesi.

L’eredità di Cavalcanti nella cucina italiana e calabrese

La Cucina teorico-pratica è fondamentale perché documenta, forse per la prima volta, la preparazione dei vermicelli conditi con il pomodoro, un piatto destinato a diventare un simbolo della gastronomia mondiale. Altre ricette codificate da Cavalcanti, come la pastiera napoletana, il sartù di riso e gli struffoli, sono oggi pilastri della tradizione partenopea.

Ma il suo impatto si estende anche alla Calabria, e in particolare a Buonvicino, dove la sua eredità viene ricordata attraverso eventi gastronomici e iniziative volte alla valorizzazione della cucina tradizionale. Il borgo mantiene vive molte delle preparazioni tramandate nel tempo, dimostrando quanto la sua opera abbia influenzato non solo Napoli, ma anche le terre che portavano il suo titolo ducale.

Conclusione

Ippolito Cavalcanti non fu solo un nobile con la passione per la cucina, ma un vero pioniere nella valorizzazione della tradizione gastronomica locale. Con il suo trattato riuscì a nobilitare la cucina popolare, dimostrando che i sapori autentici della terra napoletana e calabrese potevano competere con la raffinatezza della cucina internazionale. Oggi, la sua opera resta una testimonianza preziosa della ricchezza culturale e culinaria del Sud Italia.